vol.06 お母さん、おかえり

あの時、わたしはまだ10歳だった。「元気だけが取り柄」が口癖だった母が仕事中に倒れ、そのまま緊急入院したのだ。 離婚してシングルになった母は、昼と夜の仕事を掛け持ちしていた。いつ寝ているんだろうと子どもながらに不思議に思っていた。やはり無理がたたったのだ。

祖父母が近所に住んではいたが、高齢のため、母の見舞いや孫の世話ができる状況ではなかった。なるべくまわりの大人たちに心配と負担をかけないように、人前では明るく振る舞おうと心に決めた。それが母を安心させる唯一の方法だと思ったから。

ピンと糸が張りつめた幼心を察し、「先生のお手伝い係」という名目で放課後の教室に残し、さりげなくわたしの身辺を気にかけて下さったのが担任の栗崎先生だった。

「今日もこれからお見舞いに行くの?」「お母さんもまりこちゃんもがんばっているね」「七夕の短冊に大きく目立つようにお願いごと書いた?」「先生は、がんばらないまりこちゃんも見たいんだけどな」など、教室の壁に掲示物を貼りながらやさしく語りかけて下さった。

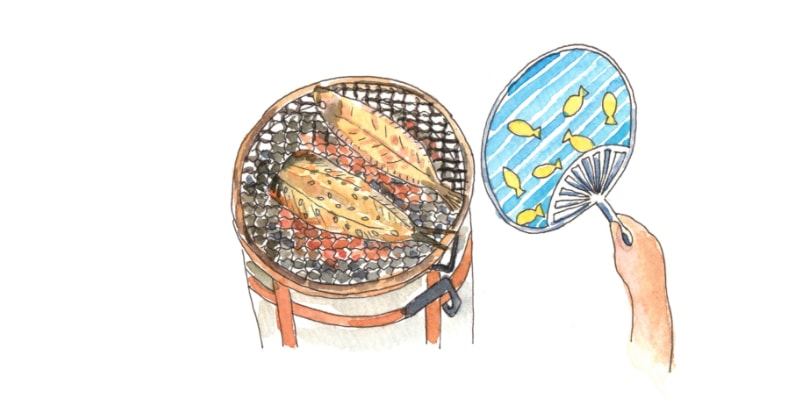

先生の声はどこか母に似ていて安心した。「来週お母さんが退院します。お母さんが好きなサワラの干物でお祝いをしたいから、先生、焼き方を教えてもらえませんか?」。

先生はにっこり満面の笑みで、「お易い御用で」とおっしゃった。

退院当日の夕方、わたしは母が帰ってくる時間をねらって、うちわ片手に干物をパタパタと焼き始めた。においは風に乗って、母の元へと届いているだろうか。 と、その時玄関のドアが大きく開き、母の弾んだ声が聞こえた。 「まりちゃーん、干物のにおいに釣られて、お母さん、元気に帰ってきたよー」。